今回は「Typoraでhtmlのこれはどうやって書くの?」というマークダウンの書き方。

マークダウンそのものの記述とモロに被る部分もありますが、Typoraにはこれを簡単に記述できる方法もあるので、それも一緒にご紹介します。

マークダウン/htmlの記述、その下にTyporaで使用できるショートカットキーを(あれば)表記しているので、合わせて確認してください。なおショートカットキーは自作することもできます。

https://pouhon.net/typora-keybinding/2701/

Typoraではどちらの記述方法もサポートしているので、htmlタグで打ち込んでもかまいません。

ちなみに「設定」の「エディタ」タブでオートペアを有効にしておくと、色々捗るのでオススメ。

改行/段落

{Space}{Space}{Shift+Enter} //改行

{Enter} //段落<br/>

<p></p>行末で半角スペース×2を入力してからShift+Enterで改行タグ、Enterのみだと段落を作ります。

見出し

# 見出し1

## 見出し2

### 見出し3<h1>見出し1</h1>

<h2>見出し2</h2>

<h3>見出し3</h3>| Win | Mac |

|---|---|

| Ctrl + 数字キー | Command + 数字キー |

見出しです。h6まで対応。シャープ記号に続けてスペース、その後にタイトルを書きます。

斜体/太字

*斜体*

**太字**<em>斜体</em>

<strong>太字</strong>| Win | Mac | |

|---|---|---|

| 斜体 | Ctrl + I | Command + I |

| 太字 | Ctrl + B | Command + B |

斜体と太字

アクセントを付ける強勢と、重要性を伝える強調はアスタリスクで囲みます。見た目は斜体と太字です。

細かく言えばhtmlの<i>タグや<b>タグとは別物ですが、現在ではあまり区別されない場合も多いかと思います。

下線/打ち消し線

<u>下線(htmlと同じ)</u>

~~打ち消し線~~<u>下線</u>

<s>打ち消し線</s>| Win | Mac | |

|---|---|---|

| 下線 | Ctrl + U | Command + U |

| 打ち消し線 | Alt + Shift + 5 | Control + Shift + ` |

下線と

Typoraで記述する場合、下線はhtmlで記述します。打ち消し線は「~~」と波線2つで文字を囲みます。

ハイライト

==ここの文字がハイライトされます==<mark>ここの文字がハイライトされます</mark>ハイライトするにはイコール2つで文字を囲みましょう。

水平線

---

***<hr>水平線はハイフンかアスタリスク3つ。htmlだとhrタグ。どちらにしても簡単。

リンク

<https://typora.io/>

[Typora](https://typora.io/)<A href="https://typora.io/">Typora</A>| Win | Mac |

|---|---|

| Ctrl + K | Command + K |

リンクは合計3種類の記述方法があります。

- URLだけ書いても問題ありません。しかし他のテキストと混じってしまわないよう改行するか、「<>」で囲むことを推奨。(こちらではブログカードが表示されていますが、Typora上ではURLがそのままリンクとして表示されます)

- テキストリンクを貼る場合、マークダウンでは[]内にテキスト、()内にURLを記述

- htmlの場合はアンカータグを使用

引用

> この海で一番自由なやつが海賊王だ!<blockquote cite="モンキー・D・ルフィ">

この海で一番自由なやつが海賊王だ!

</blockquote>| Win | Mac |

|---|---|

| Ctrl + Shift + Q | Command + Option + Q |

この海で一番自由なやつが海賊王だ!

引用は>記号の後にスペース。Typoraでは改行すると引用のまま改行(新たな段落)になります。引用を終わるときにはもう一度Enterを押しましょう。

また引用中に「> 」を記述すると、引用をネストすることもできます。

そんなのほめられても嬉しくねェよ!! コノヤローが

嬉しそうだなー

htmlのcite属性は引用元を表します。画面には表示されません。

リスト

1. 強化系

1. 特質系

1. 変化系

- 操作系

- 具現化系

- 放出系<ol>

<li>強化系</li>

<li>特質系</li>

<li>変化型</li>

</ol>

<ul>

<li>操作系</li>

<li>具現化系</li>

<li>放出系</li>

</ul>| Win | Mac | |

|---|---|---|

| 番号付き | Ctrl + Shift + [ | Command + Option + O |

| 番号無し | Ctrl + Shift + ] | Command + Option + U |

- 強化系

- 特質系

- 変化系

- 操作系

- 具現化系

- 放出系

番号付きのリストは開始番号(1でなくてもかまいません)の後ドットにスペース。Typoraでは普通に改行するだけで番号が増えていきます。リストを抜ける場合はもう一度Enterを押しましょう。

ネストするには改行した後、Tabを入力。

番号無しリストはハイフンの後にスペース。こちらも改行したときの挙動は同じです。

ちなみにhtmlの「ol」は「Ordered List」、「ul」は「Unordered List」の略。

表の作成

|左揃え|中央揃え|右揃え|

|:---|:---:|--:|

|駆逐してやる!!|この世から…|一匹…残らず!!|<table>

<tr>

<th align="left">左揃え</th>

<th align="center">中央揃え</th>

<th align="right">右揃え</th>

</tr>

<tr>

<td align="left">駆逐してやる!!</td>

<td align="center">この世から…</td>

<td align="right">一匹…残らず!!</td>

</tr>

</table>| Win | Mac |

|---|---|

| Ctrl + T | Command + Option + T |

| 左揃え | 中央揃え | 右揃え |

|---|---|---|

| 駆逐してやる!! | この世から… | 一匹…残らず!! |

htmlではかなり面倒な表の作成。マークダウンでは割と楽になりますが、Typoraではさらに簡単。

- キーボードショートカットを押す

- ダイアログが出てくるので、列と行の数を指定

- 「OK」を押すと枠が完成

- リサイズも可能(表をクリック→左上のボタンから「表のリサイズ」を選択)

ただしマークダウン記法ではセルの結合には対応していません。必要な場合はhtmlで記述しましょう。

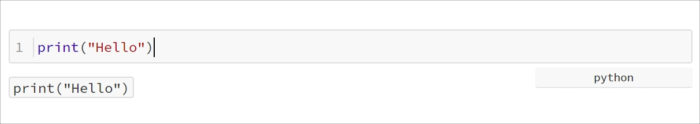

コード

```python

print("Hello")

```

print("Hello")<pre>

<code class="language-python">

print("Hello")

</code>

</pre>

<code>print("Hello")</code>

技術ブログでは必須のコードブロックとインラインコード。コードブロックはバッククオート3つ、インラインコードは1つでコード部分を囲みます。

コードブロックの場合、バッククオートの後に言語名を記述します。言語名は必須ではありませんが、記述するとメジャーな言語であればシンタックスハイライトも可能。

インラインコードは<b>こんな感じで</b>文中にコードを書く際に利用します。

Typoraではバッククオートを3つ書いてEnterを入力すると、上の画像のようにコードブロックの枠が表示されます。最後のバッククオートは入力する必要がありません。

画像の挿入

<img src=”画像のパス” alt=”代替テキスト” title="タイトル"/>| Win | Mac |

|---|---|

| Ctrl + Shift + I | Command + Control + I |

「代替テキスト」は画像が表示できない場合、代わりに表示されるテキスト。「タイトル」はマウスオーバーしたときに表示されるテキストです。

Typoraはローカル画像のドラッグ&ドロップにも対応。

上付き/下付き

10^2^ = 100

H~2~O10<sup>2</sup>=100

H<sub>2</sub>O102 = 100

H2O

使用頻度は高くありませんが、何気に使う表記。上付きはキャレット、下付きは波線で囲みます。

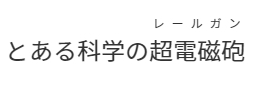

ルビ

とある科学の<ruby><rb>超電磁砲</rb><rt>レールガン</rt></ruby>

ルビは基本的にマークダウンにはありませんので、htmlで記述します。

語源通り、タグはruby。

脚注 (注釈)

Typoraは神[^1] //本文側

[^1]: お金はもらっていません //脚注側Typoraは神<div a href="#fn1" id="god"><sup>1</sup></a>

<p id="fn1"><a href="#god">[1]</a>お金はもらっていません</p>Typoraは神1

注釈の方が馴染み深いですが、正確に言うと脚注(フットノート)。脚注は注釈の1つであり、説明文はページの文末に書かれるのが基本です。脚注へ飛ぶためのリンクと、そこから本文に戻るためのリンクが必要になります。

マークダウン記法では脚注として使う文章を[^〇〇]: の後に記述します。キャレットの後の〇〇はラベルなので何でもかまいませんが、[]:の後のスペースは必須です。

本文側には脚注側の[]の中身をそのまま入れましょう。

マークダウンでは簡潔に記述できますが、htmlで同じことをしようとするとid属性、aタグ、さらには上付きのsupタグも使うことになり、なかなかに骨が折れます。

[1]お金はもらっていません

目次

[ toc ]マークダウン記法では[]の中にtocと記述するだけで目次が表示できます。中のスペースは不要です。

html?面倒臭いので勘弁してください。

数式

```math

sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}

```

$$

sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}

$$sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}数式はブロックの場合ドルマーク2つ($$)で囲むか、コードブロックの言語名を「math」にすることで記述できます。

インラインはドルマーク1つで囲み、$sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}$とします。